El objetivo de nuestros archivos patrimoniales es visibilizar, conservar y poner en valor el legado de grandes personas que han hecho aportes invaluables a la cultura, las artes y el patrimonio de nuestro pais.

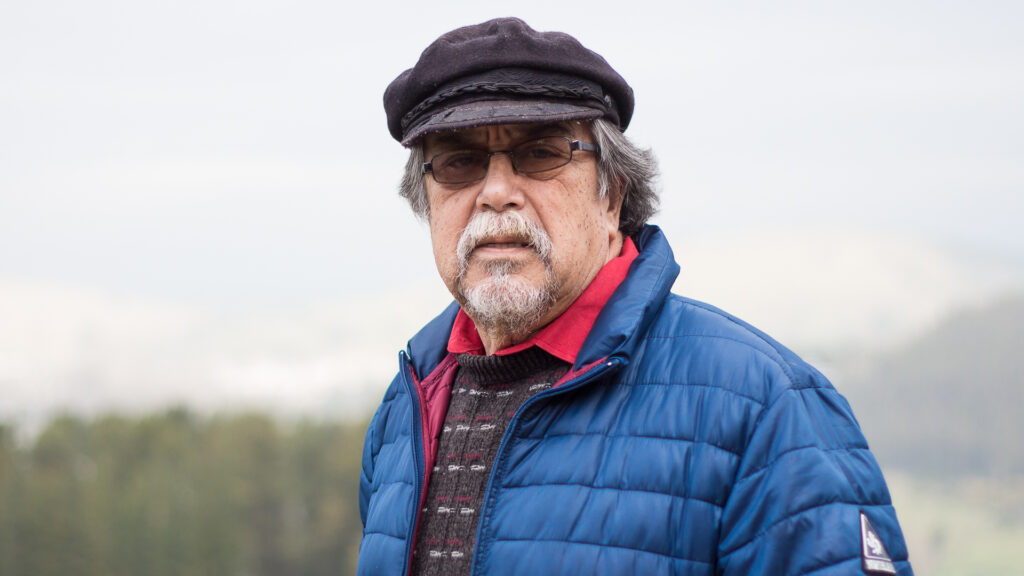

Daniel Leoncio Salinas Muñoz (Angol, 24 feb 1947–2024) fue un cantautor, poeta y líder cultural profundamente arraigado en la música folclórica de Malleco. Su voz, cargada de emoción y compromiso social, trascendió escenarios regionales y europeos con agrupaciones como “El Alba” y “Melimapu”. Su obra artística se caracterizó por un fino equilibrio entre tradición popular y conciencia política; sus canciones —como la dedicada al río Picoiquén— defendieron el medioambiente y el patrimonio local.

Amable y solidario, se exilió en Francia tras el golpe de 1973, retomó su labor al volver y ejerció como director de Cultura, concejal y regidor, siempre integrando la música y la poesía al servicio de una comunidad más justa.

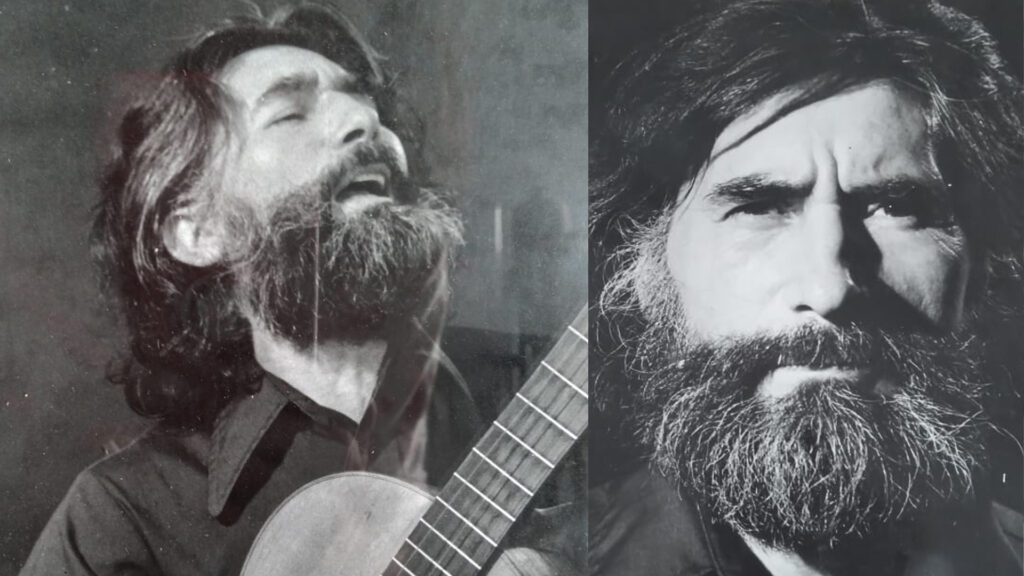

Eduardo Guzmán Muñoz (Angol, 23 de enero de 1940–30 de abril de 2012) fue cofundador y pilar creativo del influyente grupo chileno Quelentaro. Junto a su hermano Gastón, inició el proyecto en 1960 en Rapel, junto a compañeros de trabajo en Endesa, debutando con el single “El letrado” en 1962 y luego participando en el emblemático álbum “Carpa de la Reina” de Violeta Parra en 1966. La transición de conjunto a dúo se consolidó en 1969, con Eduardo a la altura de las letras del grupo, autor de gran parte del material. Su obra destacó por la copla recitada, comprometida con el campesinado, el pueblo y la justicia social; su ciclo incluye más de 15 discos como “Coplas al viento”, “Huella campesina” y “Coplas libertarias a la Historia de Chile”.

Tras el golpe de 1973, se exilió en Argentina y Canadá, donde mantuvo vivo a Quelentaro a través de cartas y cintas que Gastón convertía en música. Regresó a Chile en los años 80, retomando giras y lanzamientos, incluidos nuevos volúmenes de sus “Coplas libertarias” (2007, 2011).

Fue galardonado junto a su hermano con el Premio Presidencial de la República en 2003 y un Altazor en 2008, reconocimiento a su valiente y sentida música folk. Murió en Santiago tras un accidente cerebrovascular, en paz y según su voluntad sin velorio, siendo su legado renovado mediante homenajes y reediciones.

La creación del Archivo Patrimonial Eduardo Guzmán Muñoz incluye la organización del material de archivo perteneciente a la familia Guzmán Ramírez y a material disponible en colecciones públicas y privadas:

Elisa Avendaño Curaqueo (n. Manuel Chavarría, Lautaro, La Araucanía) es reconocida como una cultora, investigadora y dirigente mapuche cuya trayectoria política-cultural ha fortalecido la visibilización de los pueblos originarios en Chile. Desde los años noventa, ha promovido activamente la transmisión del mapuzungun, la medicina tradicional y la música mapuche en espacios formales e informales, incluidos centros educativos, universidades, cárceles y comunidades.

Como directora de la fundación Mapuche Ñi Kimvn, lidera proyectos emblemáticos como “Folil Kimvn Mapuche” y el Encuentro Nacional de Música Indígena “Los Sonidos del Origen”. Su obra discográfica incluye los álbumes Wilipag (2000), Wenuntutu aiñ tañi mapuce kimün (2005) y Kalfuray ñi lawen (2006), junto a libros como Aukinkoi ñi vlkantun (2010), que sistematizan conocimientos sobre instrumentos y canto mapuche.

Su labor político-cultural alcanza su punto culminante en 2022, cuando se convirtió en la primera persona de pueblo originario y quinta mujer en recibir el Premio Nacional de Artes Musicales, reconocimiento por su legado en la revitalización del mapuzungun, la cosmovisión mapuche y su enseñanza a las nuevas generaciones.

Elisa ha representado a Chile en escenarios internacionales, impulsando el respeto y la inclusión de saberes ancestrales en políticas culturales. Hoy su gestión marca un precedente para una sociedad más justa, intercultural y políticamente plural.

La Escuela Normal de Angol (1888–1974) fue un semillero cultural cuya influencia marcó profundamente el desarrollo de la música folclórica en el sur de Chile. En sus aulas no solo se formaban maestros, sino también artistas populares comprometidos con el rescate y difusión de las expresiones campesinas y mapuche. La formación incluía el estudio del canto, la guitarra y el folclore nacional, impulsando una sensibilidad artística que trascendía lo académico. De allí surgieron destacados cultores, compositores y agrupaciones que integraron la música como herramienta pedagógica y de transformación social. Esta tradición normalista se proyectó en escuelas rurales, donde los docentes-musicalizadores mantuvieron viva la oralidad, los cantos tradicionales y el vínculo comunitario con la cultura. La Escuela Normal de Angol fue, así, una fuente silenciosa pero poderosa de la identidad sonora del territorio.

Esta Agrupación cuenta con Personalidad Jurídica desde el 5 de noviembre de 2007 aun cuando su organización y funcionamiento data desde la década del 40, según registros fotográficos.

Explora las áreas de trabajo y los proyectos de cada una.

Espacios disponibles para el desarrollo de actividades artísticas y de fomento al ecosistema creativo de nuestro territorio.